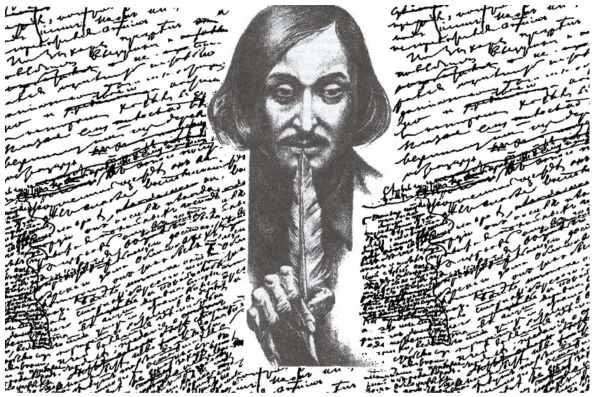

1 апреля 2019 года исполнилось 210 лет со дня рождения одного из классиков русской литературы Николая Васильевича Гоголя. По этому случаю мы публикуем статью законоучителя реального училища и женской гимназии города Елабуги протоиерея Павла Дернова «Николай Гоголь, как христианин по жизни и по произведениям», напечатанную в 36-м и 37-м номерах «Вятских епархиальных ведомостей».

Напомним, 27 февраля 2019 года в Елабуге состоялось прославление в лике святых протоиерея Павла Дернова и трех его сыновей.

На мою долю выпала обязанность сегодня, в день столетия со дня рождения великого нашего поэта Н. В. Гоголя, сказать о нем, как о христианине по жизни и по произведениям.

Постараюсь, при помощи Божией, насколько позволяет краткость времени, указать наиболее выдающиеся черты из жизни Гоголя, как человека-христианина, и христианские черты его поэтических творений.

Мать Н. В. Гоголя, Мария Ивановна, еще до рождения его обещала, если у нее будет сын, дать ему имя Николай, и просила священника соседнего села молиться до тех пор, пока ему не дадут знать о счастливом событии рождения дитяти и попросят отслужить благодарственный молебен. Таким образом, с самого рождения, испрошенного молитвой и встреченного молитвой же благодарения Богу, в душу дитяти благочестивою матерью заложены были семена того глубокого религиозного чувства, которое с годами все более и более крепло в нем и, наконец, овладело всем существом Николая Васильевича. Еще в школе, в Нежинской гимназии, его называли смиренником, идеалом кротости и терпения. Из этого кроткого и смиренного отрока вырос постепенно глубоко верующий истинный христианин, который и на себя, и на все в мире смотрел с строго религиозной точки зрения. Религиозность была всегдашней чертой его характера с ранней молодости, по крайней мере, с самых первых его записанных мыслей и дум, с детских писем к матери, в которых еще ребенок Гоголь постоянно ссылается на промысел Божий, говорит о высших велениях. На его долю выпало в жизни множество страданий и внешних, физических, от слабого и болезненного состояния здоровья, и внутренних, нравственных; часто он буквально изнывал под бременем их, но глубокая вера в Бога, устраивающего жизнь человека к лучшему и благодающего нам в самых несчастиях, помогала Гоголю безропотно и с полною покорностью воле Божией переносить их. Один, долго и много изучавший жизнь Гоголя по его письмам, литератор приходит к такому выводу, что «Гоголь беспредельно несчастный человек», а другой, благоговея пред его христианским смирением, покорностью воле Божией и постоянным молитвенным обращениям к Богу за помощью в трудном жизненном подвиге, находит нужным внести поправку в этот вывод и называет Гоголя святым человеком («Правосл. собес.», 1902 г., июль-август, стр. 131). С ранних детских лет, в школе в Гоголе уже обнаруживались задатки его природного дара поэтического творчества, а также сознания необходимости приносить пользу своим ближним, обществу, государству.

По окончании Нежинской гимназии он ищет возможности приносить эту пользу на гражданской службе, но она скоро разочаровала его. С течением времени Гоголь убедился, что призвание его — литературная деятельность. Первые его произведения «Вечера на хуторе» были встречены публикою и критикою восторженно. Это и положило начало его жизненному подвигу быть живописателем действительности печальной, вопиющей, пошлой, изобразителем прозы жизненной, той трясины суетной, в которую засасываются люди и в которой гибнут и глохнут все добрые их инстинкты, силы и дарования. Убедившись в своем даровании, Гоголь никогда, даже и в самом начале его литературной карьеры, не увлекался дешевым успехом, а предъявлял к себе с течением времени все более и более строгие требования. Из-за этого он становится в разлад со всеми окружающими и даже с самим собою, со своими первыми, недостаточно, как ему казалось, серьезными и публикой не понятыми, превратно истолкованными сочинениями. К великому своему разочарованию и огорчению, Гоголь увидел, что за ускользнувшею для публики душою его сочинений остался один только его смех, который возбуждал гнев, ненависть, озлобление и другие дурные чувства в одних и дал повод к унижению его родины и народа для других. Не поняли великих замыслов Гоголя потому, что еще недостаточно ясно, сильно и полно они были им воплощены. И вот Гоголь сам осуждает свои работы, отрекается от них, он искренне желал бы уничтожить первый том «Мертвых душ» и сжигает уже готовый, но не напечатанный второй том для того, чтобы снова, в более совершенном виде, написать его. Не желая злоупотреблять богодарованным талантом, Гоголь стал готовиться к трудам более серьезным и плодотворным, чтобы, как писал он в своей авторской исповеди, «исполнить долг, для которого он призван на землю и для которого именно даны ему способности и силы».

Идеал христианского совершенствования бесконечен и безграничен; самые великие подвижники, как известно, чем более вырастали, возвышались духовно, тем более мысленному взору их открывалось их несовершенство. То же осуществилось и в жизни, в личности Гоголя. Первым делом Гоголь без колебаний бросил все прежние должности, общество друзей своих, Петербург и самую Россию — чтобы вдали и в полном, неразвлекаемом уединении воспитывать себя к высокому призванию писателя и все силы свои посвятить новому, более глубокому, осмысленному и христиански одухотворенному творчеству. Долгими, уединенными подвигами ума и духа Гоголь постепенно приблизился к религиозному экстазу; вера и энергия религиозного чувства направили все его помыслы, чувства и настроения в одну определенную сторону, так что совершенно естественным и сознательным мыслительным процессом Гоголь дошел до того, что стал, по свидетельству Шевырева, «выше всего» людского и земного, сделался, по словам К. Аксакова, «христианином, подвижником, монахом», стал «праведным человеком», как называли его иноки Оптиной обители, куда он совершил паломничество. И прежде всегда любивший чтение серьезное и богословское, Гоголь теперь обложил себя книгами исключительно религиозно-нравственного содержания, читал творения святых отцов, изучил богослужение и даже написал «Размышление о Божественной литургии»; искал беседы с духовными лицами. Вера стала для Гоголя не только бережно хранимым в душе сокровищем, но и основою всей его деятельности и поведения; он свободно и радостно подчинился не только Христу, но и Его святой Церкви со всеми ее уставами; он строго соблюдал посты, посещал богослужения, совершал ночные моления и т. д. Исполнилось и заветное желание Гоголя: он совершил путешествие во Святую Землю. А между тем физические силы Гоголя, и прежде не крепкие, теперь, с усилением подвижничества и внутренней работы духовной, видимо таяли и слабели: Гоголь постепенно сгорал от внутренняя огня.

В таком положении застала Гоголя масленица 1852 года. К этой поре он особенно ослабел: он даже почувствовал приближение смерти и совершенно сознательно и спокойно заявил своим друзьям: «Я готовлюсь к страшной минуте». В ожидании столь великого в жизни христианина момента, как переселение в вечность, Гоголь прекратил совсем работу над сочинениями и даже потом (ночью на вторник второй недели поста) уничтожил, сжег все, что у него осталось на руках, порвавши, таким образом, всякую связь с земными делами и заботами. Зато он еще больше усилил свое подвижничество; все дни наступившего Великого поста он проводил в молитве, говел, несколько раз обобщался, питался почти одной только просфорой и святой водой, у всех приходивших к нему слезно испрашивал прощения и молитв.

Впрочем, благоговейно преклоняясь пред святынею души великого человека, не будем больше поднимать завесу, скрывающую от мира непонятные миру покаянные подвиги последних дней Гоголя: мир, пекущийся и молящий о мнозе служб, не понял тогда, да и теперь едва ли захочет понять Гоголя, едва ли оценит решимость и поведение этого истинного христианина, который, очевидно, приступая к вратам вечности, яве сознавал, что человеку — едино есть на потребу... Только, в противовес сплетням о мнимом сумасшествии Гоголя, нужно сказать, что память Гоголя не ослабевала и сознание не покидало его до последней минуты: еще накануне кончины он не только узнавал всех, а, например, заботился о судьбе своего крепостного человека, ходатайствовал за одного молодого человека, сына своего духовника, рассылал последние, оставшиеся у него на руках, деньги бедным и по церквам на свечки. Между прочим известному А. Ст. Хомякову, который желал утешить умирающего, Гоголь совершенно спокойно и твердо сказал: «Я уже готов и — умру». Очевидно, Гоголь с открытым и светлым взором встречал смерть: ему легко было переходить в мир духовный, потому что он не был для него темной и страшной загадкой. 21 февраля, в четверг второй недели поста, утром, совершенно тихо, незаметно для окружающих, без боли и страданий, поистине, как свечка Божия, Гоголь догорел, и, по воспоминаниям присутствовавших, спокойная улыбка праведника озарила изможденное лицо новопреставленного раба Божия («Правосл. собес.», 1902 г., июль-август, стр. 126-130). В написанном за несколько еще лет до смерти завещании Гоголь обращается к ближним своим с такой просьбой: «Прошу покрепче помолиться о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких не имущих насущного хлеба» (Сочин. Гоголя изд. Маркса, т. VII, 8).

Таков жизненный христианский путь Гоголя.

Продолжение следует...