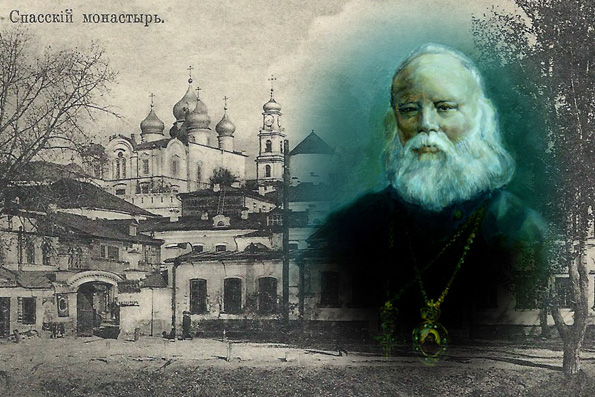

Интерес к биографиям, пастырскому и научному наследию представителей казанской дореволюционной духовной школы определяется тем, что на протяжении долгих десятилетий имена талантливых ученых и ярких православных священников и архиереев в советскиегоды были преданы забвению. Среди них, безусловно, выделяется фигура архиепископа Казанского и Свияжского, доктора церковной истории, общественного деятеля и педагога Димитрия (Самбикина) (1839-1908).

Детство, юность и начало службы

Димитрий (в миру Дмитрий Иванович Самбикин) родился в слободе Караяшник Острогожского уезда Воронежской губернии 3 октября 1839 года в семье протоиерея Ивана Самбикина. Происхождение будущего архипастыря определило его интересы и жизненные ориентиры. Завершив обучение в Воронежской духовной семинарии, Димитрий отправляется в столицу, где в числе первых магистров оканчивает полный курс Санкт-петербургской духовной академии в 1865 году. Уже со студенческой скамьи он проявил большой интерес к науке. Магистерское сочинение выпускника было посвящено сравнительному анализу учения о первородном грехе в христианских вероисповеданиях, однако впоследствии он будет специализироваться на церковной истории и археологии. Первым местом службы отца Димитрия стала Богородице-Рождественская церковь Воронежа и родная Воронежская семинария, где он преподавал библейскую и церковную историю в 1866-1872 гг. В 1870 году отец Димитрий овдовел (супруга Варвара Михайловна Скрябина скончалась от туберкулеза), а в 1877 году он принял монашеский постриг.

Последняя треть XIX века ознаменовалась для отца Димитрия значительными служебными переменами. В 1872 году он становится ректором Тамбовской, а с 1881 Воронежской духовной семинарии. В 1877 году был возведен в сан архиепископа. С 4 января 1887 года — он епископ Балтский, викарий Подольской епархии, с 1891 года — епископ Подольский и Браславский, с 1896 года — архиепископ Тверской и Кашинский. Наконец, в 1905 года владыка Димитрий назначается архиепископом Казанским и Свияжским, прослужив на благо паствы нашей епархии последние три года своей жизни.

Научная деятельность

Во всех епархиях, где служил архиепископ Димитрий, он проявил себя как краевед и исследователь местной церковной истории. В тамбовских, воронежских, подольских и тверских епархиальных ведомостях им было напечатано до ста статей церковно-исторического содержания. Помимо этого в Воронеже им были изданы биографические очерки о местных епископах и исторические о монастырях, Воронежской семинарии. Переселившись в Тамбов, он опубликовал ряд сочинений, касающихся истории этого края («Краткие сведения о местночтимых святых подвижниках благочестия, крестных ходах и празднествах в Тамбовской епархии», «Ректоры Тамбовской духовной семинарии»), в Твери архипастырем изданы: «Материалы для истории Тверской епархии», «Храмовые праздники города Твери с историческим очерком церквей» и др. В Каменец-Подольске вышел его исторический очерк «Святый славный великомученик Димитрий Мироточный, Солунский чудотворец». В Казани, архиепископ печатался в «Православном Собеседнике» и «Известиях по Казанской епархии»1.

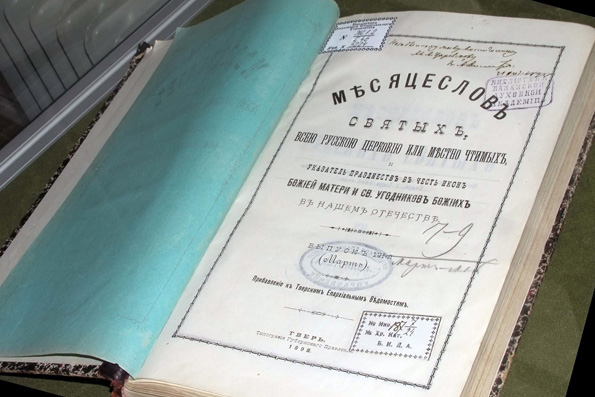

Но самым значительным исследованием церковного историка, которое не потеряло свою актуальность и сегодня, является 14-томный «Месяцеслов русских святых, всею Русскою Церковью или местною чтимых» (изд. в 1878-1907 гг.). Данный труд не имеет себе равных по полноте сведений о русских святых, святых мощах, иконографии, крестных ходах и службах. Особое внимание автором в этой работе было уделено неканонизированным подвижникам, благодаря чему Месяцеслов и сегодня сохраняет научное и практическое значение — особенно для работ по подготовке новых канонизаций2.

Многочисленные заслуги Димитрия перед церковной наукой были высоко оценены в его alma mater. В 1904 году петербургская духовная академия удостоила его самой высокой чести — ученой степени доктора церковной истории «honoris causa».

Педагогическая деятельность владыки Димитрия прошла в нескольких духовных учебных заведениях России, но везде архипастырь оставался верен своим высоким православно-христианским убеждениям и принципам. Вот что говорил о преподавателе профессор А.А. Бронзов: «Учившиеся у преосвященного Димитрия, например, в Тамбове <…> трогательно рассказывают об его отеческих заботах о семинаристах, — о том, как он болел болезнями учеников, скорбел их горестями, как, за неимением лишних казенных средств, на свой счет покупал больным кур и прочее, о чем семинаристы узнавали лишь после и случайно. Например, бывало, накричит, но сейчас же отойдет и, кроме дел любви, ничем себя не заявляет»3.

Годы жизни в Казани

Назначенный весной 1905 года архиепископом Казанским и Свияжским, Димитрий получил в свое управление епархию в очень неспокойное время революционных событий 1905-1907 гг. Казань не осталась в стороне от тех волнений, которые лихорадили российское общество. Революционные настроения проникали и в казанские духовные заведения. Студенты Казанской духовной академии принимали участие в митингах, уличных демонстрациях, выражая свое недовольство политикой правительства. В декабре 1906 года один из студентов, который принадлежал к одной из социалистических партий, совершил самоубийство в стенах академии4. Однако в такой напряженной атмосфере владыка проявил себя как противник жестких мер и репрессий.

К началу сентября 1905 года волнения студентов охватили Казанскую духовную академию и Казанскую духовную семинарию. Студенты академии приняли участие во Всероссийской стачке, при этом Димитрий отказался выполнять распоряжение обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева об отчислении всех студентов, участвовавших в забастовке. Вместо этого он с 15 октября отменил занятия в академии и семинарии до 8 января 1906 года. В результате студенты разъехались и не участвовали в революционных событиях в Казани. Немногим позже владыка благословил духовенство и мирян присутствовать на патриотическом митинге 21 октября 1905 года, который перерос в массовые столкновения с революционерами, изгнание их из захваченного здания городской думы и разгром революционного движения в Казани. 22 октября архиепископ Димитрий вместе с мусульманским деятелем Галимджаном Баруди возглавил демонстрацию в поддержку Манифеста 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка», тем самым высказавшись за введение свободы вероисповедания5.

В тяжелых условиях революционной действительности архиепископ Димитрий не забывал о миссионерской деятельности. Он отменил распоряжения своего предшественника владыки Димитрия (Ковальницкого) о запрещении богослужений на инородческих языках, в церковно-приходские школы было возвращено обучение по системе Ильминского. По инициативе владыки Димитрия в Казани было создано третье викариатство. 4 октября 1907 года сам владыка Димитрий рукоположил во епископа Мамадышского архимандрита Андрея (князя Ухтомского), который до этого с 1899 года управлял Казанскими миссионерскими курсами6.

Большое значение имела также деятельность владыки по организации Казанского церковно-исторического общества, а также его участие в заседаниях Предсоборного Присутствия в Санкт-Петербурге, куда он был направлен как один из пяти делегатов от Казанской епархии.

Кончина и погребение архипастыря

До последних дней жизни служил на благо казанской епархии, продолжал работать над своими церковно-историческими исследованиями. Владыка ушел из жизни 17 марта 1908 года, скончавшись от крупозной пневмонии. Погребен в подземной усыпальнице Благовещенского собора Казани7.

Примечания

1 Бронзов А.А. Димитрий, архиепископ Казанский и Свияжский (некролог) / А.А. Бронзов // Прибавления к Церковным ведомостям, издаваемым при Святейшем Правительствующем Синоде. — 1908. — № 12. — С. 606; Елдашев А.М. Утраченные монастырские некрополи Казани (XVI- начало XX вв.) / А.М. Елдашев. — Казань, 2008. — С. 166; Родосский А.С. Димитрий (Самбикин) / А.С. Родосский // Православная богословская энциклопедия. — Т. IV. — СПб., 1903. — С. 1057.

2 Акиньшин А.Н., Липаков Е.В. Димитрий (Самбикин) / А.Н. Акиньшин, Е.В. Липаков // Православная энциклопедия.— Т. XV. — М., 2007. — С. 92-93.

3 Бронзов А.А. Указ. соч. — С. 605.

4 Харлампович К.В. Казанская духовная академия новая, 1842-1907 г. / К.В. Харлампович // Православная богословская энциклопедия. — Т. VIII. — СПб., 1907. — С. 832.

5 Акиньшин А.Н., Липаков Е.В. Указ. соч. — С. 92.

6 kds.eparhia.ru/bibliot/istoriakazeparhii/arhipastyri/arhipast_12/

7 Бронзов А.А. Указ. соч. — С. 605; Елдашев А.М. Указ. соч. — С. 165-166.