Продолжаем публикацию подробного описания хода заседаний Всероссийского Съезда духовенства и мирян 1917 года и высказанных на нем мнений, которые были записаны клириком Казанской епархии протоиереем Георгием Богословским и опубликованы в Известиях по Казанской епархии.

«Начнем труд, говорит протоиерей Филоненко, по обновлению церковной жизни вместе с возглавляющими нас архипастырями, вспомним о всех тех, кто жизнь свою отдал для того, чтобы создать ту волну, которая вынесла нас в этот зал, вспомним борцов за свободу народную и пропоем им вечную память».

Все члены Съезда поднимаются с своих мест и зал оглашается общим пением «вечной памяти».

Архиепископ Платон читает заупокойную молитву «за православных вождей и воинов, за веру и отечество и всех за свободу на благо Родины живот свой положивших». Член исполнительного Комитета диакон Громов провозглашает вечную память «всем борцам за свободу Родины и Церкви, во внешней и внутренней брани живот свой положившим», снова покрываемую общим пением.

Во внеочередном заявлении епископ Андрей Уфимский обратился к Съезду с приветствием от Съезда представителей мелких народностей Поволожья — крещенных татар, чуваш, черемис, мордвы, вотяков и др., которые избрали его быть их представителем на Съезде и просить духовной поддержки. Они остались одинокими и заброшенными среди огромного большинства еще некрещенных инородцев и находятся в самых тяжелых условиях.

Далее епископ Андрей сообщил, что по пути в Москву его остановил солдат депутат с фронта и сказал, что Церковь забыла армию. На фронте есть в избытке всякая «правда» и печатная, и непечатная, но только не церковная. Там нет ни листков, ни воззваний духовенства. «Дайте же нам, просил солдат, хлеб вечной жизни и утешьте нас. Мы должны, заканчивает епископ Андрей, провозгласить "многая лета" доблестной армии, подтвердить ей, что она не забыта и послать на фронт церковную литературу в таком же количестве, в каком там распространена антицерковная, разрушающая...»

Все члены Съезда встают и раздается торжественное пение «многая лета».

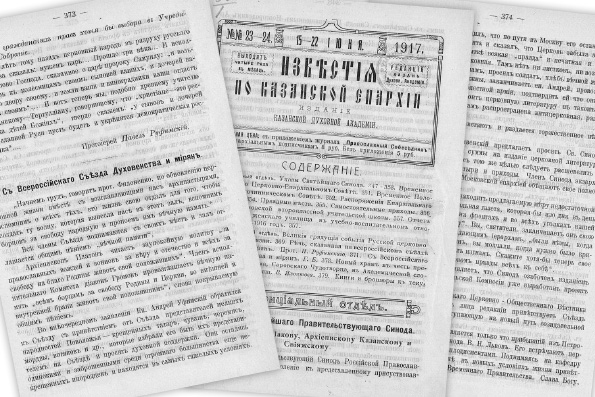

Известия по Казанской епархии: С Всероссийского Съезда духовенства и мирян

Протоиерей Рождественский предлагает просить Св. Синод об ассигновании крупной суммы на издание церковной литературы для раздачи на фронте, с той же целью следует расшевелить и богатые Московские монастыри и приходы. Член Синода экзарх Платон и управляющий Московской епархией обещают свое полное содействие в этом деле.

Протоиерей Щукин находит предлагаемую меру недостаточной: нужна ежедневная Синодальная газета, которая бы изо дня в день неустанно проповедовала на фронтах и во всех уголках нашей Родины церковную «правду». Вы, святители, заканчивает он свою речь, обращаясь к заседающим иерархам, «были немы, когда царствовал гад — Распутин, вы молчали, когда нужно было кричать, чтобы гад этот был изгнан. Скажите хотя бы теперь свое властное слово. Зовите словом правды всех к себе».

Экзарх Платон заявляет, что Синод озабочен изданием такой газеты и в Издательской Комиссии уже выработан проект и план ее.

Редактор Всероссийского Церковно-общественного вестника профессор Титлинов от лица редакции приветствует Съезд как творческую силу, вступающую на новый путь созидательной работы.

В зале заседания появляется только что прибывший из Петрограда Обер-Прокурор Синода В.Н. Львов. Его встречают первыми на Съезде общими аплодисментами. Поднимаясь на кафедру он говорит: «позвольте мне в новых условиях жизни приветствовать вас от имени Временного Правительства. Слава Богу, преддверие церковного Собора уже есть. Будем надеяться, что скоро будет и самый Собор. Я приветствую вас, как первый Съезд свободно избранных церковных людей, собравшийся не от монарших щедрот, а волею свободного народа. Позвольте мне надеяться, что Съезд исполнит возложенные на него задачи и разрешит их достойно. Я принял обер-прокурорскую власть в тяжелое время, волею народа я взял кормила Русской Церкви, получив от старого правительства тяжелое наследие. Сейчас я подробно не буду останавливаться на своей деятельности, отчет о которой я должен вам дать. Этот отчет в деталях я дам вам завтра. Прошу верить, что мною руководит единая мысль, единое желание — увидеть Церковь в полной свободной силе».

Речь вызвала аплодисменты.

Последовательно говорили приветственные речи: протоиерей Егоров от имени Петроградского демократического духовенства и мирян, протоиерей Бекаревич от военного духовенства на фронте и от командного состава, крестьяне Строганов, Пресяков от мирян и др. Протоиерей Бекаревич отметил в своей речи, что духовенство при низвергнутом самодержавии вынуждалось поддерживать его, но для себя ничего не получало — ни нравственно, ни материально. Все бывшие на государственной службе прилично обеспечивалось жалованием, только одно духовенство протягивало руку к своим прихожанам за подаянием... Хотя мы революции не делали, на баррикады не ходили, но наши дети были всегда в первых рядах борцов за свободу: они гнили в тюрьмах и гибли на виселицах... Пусть теперь хотя бы духовенство поможет укреплению свободы через увещание, через властное слово правды к народу и солдатам на фронте...

Сильное впечатление произвела речь солдата Тарасова, который приехал на Съезд из окопов. «Нам тяжело, говорит он, в окопах; мы там в грязи, часто холодны и голодны, но нам еще тяжелее слышать, что вера и Церковь на Руси, в тылу, колеблется. Вы к нам не шли при самодержавии, им была воздвигнута стена между нами и вами. Теперь свобода: идите к нам. У нас есть еще вера, она еще теплится, но она захватана грязными руками, покуда не поздно спешите к нам, очистите эту веру от накипи...»

Под влиянием сильного чувства, вызванного речью Тарасова, члены Съезда как бы под электрическим разрядом разом встали с своих мест и вдохновенно пропели «Спаси Господи люди твоя», а протодиаконом Громовым было провозглашено многолетие. Члены Синода и присутствующие архипастыри облобызались с Тарасовым.

Говорили приветственные речи и еще некоторые делегаты от своих епархий, между прочим всходил на кафедру и делегат от Казанской епархии, заявивший, что приветствует Съезд от лица объединённого совета всех приходских советов города Казани, но его речь сильно поднятым шумом делегатами была прервана.

В вечернем заседании первого дня происходили выборы президиума Съезда. Особо заготовленными Комитетом бюллетенями сначала были намечены кандидаты в председатели Съезда. Профессор Московского Университета протоиерей Н.И. Боголюбский получил наибольшее количество бюллетеней — 375, остальные кандидаты получили очень незначительное количество, а потому от баллотировки — бюллетенями же отказались. При баллотировке отец Боголюбский был избран в председатели 493 голосами. Товарищами председателя были избраны: председатель исполнительного Комитета — Московского объединенного духовенства протоиерей Н.В. Цветков и профессора: Московского Университета князь Е.Н. Трубецкой, Новороссийского Университета А.М. Покровский и редактор «Всероссийского Церковно-Общественного Вестника» профессор Петроградской духовной Академии господин [Б.В. — ред.] Титлинов. Обер-секретарем был избран профессор Московской духовной Академии В.П. Виноградов, секретарями: И.М. Грамогласов, Е.А. Заозерский, Малицкий и Разсекин.

В вечернем же заседании произнес приветствие от Балтийского флота делегат Николаев. Его выступление сопровождалось шумными аплодисментами.

Речь казанского священника на Всероссийском съезде духовенства и мирян 1917 года

Второй день заседания — 2 июня происходил под председательством протоиерея Н.И. Боголюбскаго. Выслушан был доклад преподавателя Московской семинарии М.И. Струженцова на тему об отношении церковного общества к переживаемым событиям. Дополнением и как бы пояснением доклада господина Струженцова были речи кн. Е.Н. Трубецкого [1]и С.Н. Булгакова[2], сказанные с необыкновенным подъёмом и вызвавшие в рядах слушателей необычайное оживление и самый искренний энтузиазм. Собрание нашло необходимым напечатать обе речи ораторов и самый доклад в возможно большом количестве для раздачи членам Съезда и широкаго распространения в провинции.

Сущность речи кн. Трубецкого следующая: «Среди скорбных событий, окружающих нашу русскую действительность настоящий Съезд является радостным событием. Наконец-то Россия услышит то, что должна сделать Церковь, которая до сего времени молчала и призывала нас к молчанию. Мы должны беречь ту свободу, которую завоевали, как зеницу ока, и побороть все опасности, стоящие нам на пути. В то время, как раньше существовал идол самодержавия, сейчас созданы другие идолы которые могут быть и бывают при всех образах правления. Первая задача это — наше отношение к самому народу, в руках которого сосредоточена вся власть. Мы должны идти к нему и говорить всю правду как бы горька она не была, а в этой правде русский народ сейчас особенно нуждается. Первая правда, которую мы должны сказать, это то, что наша родина больна и мучительно чувствуется потребность в духовном врачевании, которое должно совершить Церковь. Мы должны признать, что корень зла — угасание духа, которое началось в самой Церкви. Угасание духа везде и во всем. Если мы посмотрим на те условия, в которых жил несчастный Николай Романов, окружавший себя Распутиным и другими, то мы поймем, что и там было угасание духа. Там царила одна формула: Распутин ради Питирима, Питирим ради Штюрмера... Россия того времени жила в атмосфере предательства. Первая волна революции выдвинула на первый план лозунги материалистического характера, заслонив запросы духа. Упадок духа отразился и на упадке религиозного чувства, в народе, которое всегда было главным двигателем народных масс к намеченным идеалам... Задача Церкви обратить внимание широких масс на то, что православная вера всегда была скрепой народного единения».

В дальнейших словах кн. Трубецкой говорил о великих мучениках земли Русской, любивших Россию и страдавших ее горестями, о собирателях Великой Руси, не раз спасавших родину от распада. В заключение оратор предложил всем Съездом поехать в Сергиево-Троицкую Лавру для молитвы у раки великого народника преподобного Сергия Радонежского.

Профессор С. Н. Булгаков в своей захватывающей речи, полной высокой религиозной настроенности и вместе государственности, проводил параллель между идеями демократии, которая говорит о народных правах, и Церковью которая говорит о народных обязанностях. Заявляя себя горячим сторонником демократических идей в области политического, экономического и социального строительства, оратор находит, что Церкви нужно стойко держаться и даже отмежеваться от той демократии в осуществлении своих идеалов, которая не руководствуется заветами Христа, что если прежде губило Россию и Церковь поклонение идолу самодержавия, то и теперь, может явиться и править другой идол — идол демократии.

Экзарх Платон в кратком слове добавил: «в 1905 г. я был председателем на Киевском Съезде духовенства и пал жертвою после того, как я пригласил на Съезд князя Е. Н. Трубецкого и С. Н. Булгакова. Я был старым правительством сослан в Америку. Спрашивается, опасен ли был князь Трубецкой, который желал тогда, как желает и теперь, только добра России?! Опасен ли был г. Булгаков?! Я слушал их и думал, как глубоко их надо благодарить за те мысли, которые они сейчас высказали. Я поэтому предлагаю, чтобы Организационный Комитет Съезда постарался напечатать их речи и разослать по всей России. Что касается предложения г. Трубецкого относительно паломничества в Сергиево-Троицкую лавру, то это предложение нужно только приветствовать».

Собрание единогласно приняло оба предложения. Поездка в лавру сначала была намерена на 11 июня, но была осуществлена 9 числа.

Президиумом оглашается следующий текст телеграммы от Съезда главнокомандующему генералу А.А. Брусилову: «Господин Генерал, в Москве собрался 1-й всероссийский Съезд духовенства и мирян. Вознеся, свои молитвы, к Господу о даровании победы воинству нашему. Съезд шлет свой горячий привет вам, доблестный генерал, и всей нашей армии, всем, героям и воинам, всем верным сынам святой Руси. Просим их стойко защищать каждую пядь родной земли, а мы здесь, на местах торжественно обещаемся служит их семьям, женам и детям и просим верить, что завоеванное армией и народом общее благо будет после их победы разделено безобидно и на радость всем. Пусть предатели родины и сбитые с толку неверные сыны её будут постыжены победою правды и любви над гнусным насилием и злобою, которые они напрасно сеют. Жива святая Русь! Русский народ не перестал любить свою родину, кормилицу—землю, и не согласен отдать ее врагу своему! Многия лета вам, генерал, и всем вашим христолюбивым воинам!»

Г. Б.

[1] Князь Евге́ний Никола́евич Трубецко́й (23 сентября (5 октября) 1863, Ахтырка — 23 января 1920, Новороссийск) — русский философ, правовед, публицист, общественный деятель из рода Трубецких. Сын музыковеда Николая Петровича Трубецкого, брат князей Петра, Сергея и Григория Николаевичей.

[2] Серге́й Никола́евич Булга́ков (16 [28] июля 1871[2], Ливны, Орловская губерния — 13 июля 1944, Париж) — русский философ, богослов, православный священник, экономист. Создатель учения о Софии Премудрости Божьей, осуждённого Московской Патриархией в 1935 г., но без обвинения его в ереси.