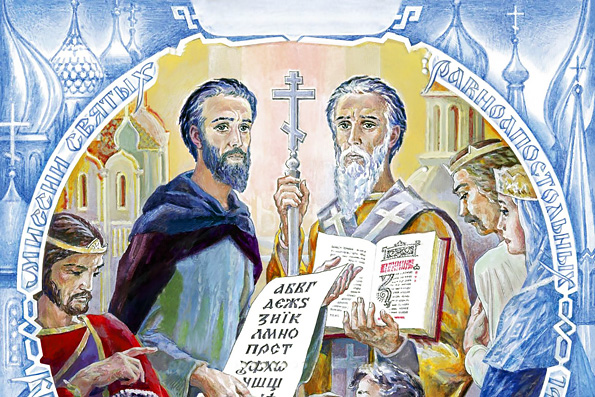

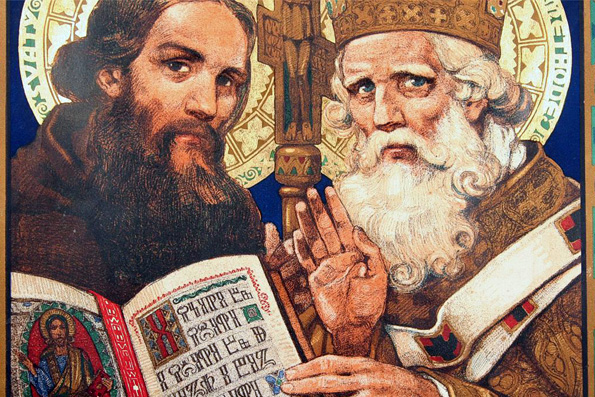

Еще на заре славянского языкознания ученые стали интересоваться вопросом о происхождении славянской письменности. По кирилло-мефодиевской проблематике накопилась огромная литература, но вопрос до сих пор остается дисскусионным. Исследователи пересмотрели, кажется, все возможные варианты, используя всякий раз как-будто убедительную систему доказательств.

Несмотря на многообразие точек зрения их можно свести в 4 основных теории:

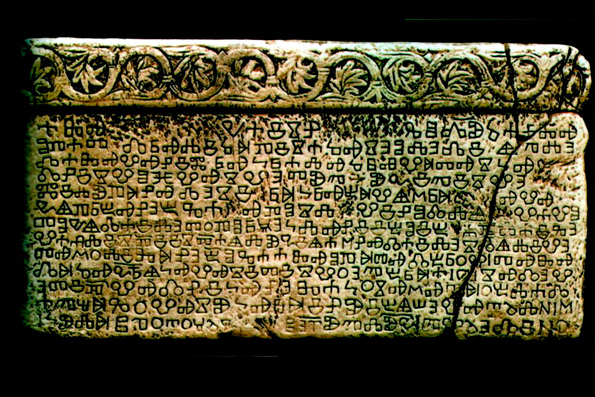

- Древнейшим славянским письмом признается кириллица, а возникновение глаголицы, как славянской тайнописи, относится к более позднему времени, когда славянская письменность подвергалась гонению со стороны католического духовенства (И. Добровский, И.И. Срезневский, А.И. Соболевский, Е.Ф. Карский).

- Сторонники другой точки зрения настаивают на существовании славянской письменности до Кирилла и Мефодия, рассматривая в качестве докирилловского письма более древнюю глаголицу, а кириллицу связывают с именем Кирилла (В.И. Григорович, П.Я. Черных и др.).

- Ученые, отрицающие существование славянской письменности до Кирилла и Мефодия, приписывают создание глаголицы Кириллу, а создание кириллицы — его ученикам Клименту Охридскому (И.В. Ягич, В.Н.Щепкин, А.М.Селищев и др.), или Константину Болгарскому (Г.А.Ильинский).

- Существует теория, признающая древнейшим письмом кириллицу, поскольку, согласно ей, этот алфавит является исторически заимствованным от греков. Глаголицу же ученые этого направления считают изобретением Кирилла (Е. Георгиев, Е.Э.Гранстрем).

Обилие теорий обусловлено тем, что мы располагаем очень немногими данными, которые, к тому же, допускают разные толкования.

Нашей целью является рассмотрение вопроса о возможности существования докирилловской славянской письменности (в частности, у восточных славян).

Бесспорно, что в современной науке самыми распространенными и авторитетными являются теории, связывающие появление славянской письменности с именем Кирилла.

Причем в Житии Кирилла совершенно определенно утверждается, что до Кирилла славяне не имели собственной азбуки. На вопрос Кирилла, имеют ли славяне букви въ языкъ свои, отправлявший его в Моравию византийский император Михаил III ответил отрицательно (см. Житие Константина Философа).

Автор Сказания о письменах, древнейшего исторического свидетельства о возникновении письменности у славян, монах Храбр сообщает, что у славян до Кирилла и Мефодия не было книгъ, т.е. письменности. Но в то время, когда славяне были еще язычниками — погани суще, они чрьтами и рэзами считали и гадали. По принятии же христианства в течение многих лет славяне употребляли латинские или греческие буквы, но безъ истроения, так как ни латинский, ни греческий алфавит не соответствовал звуковой палитре славянского языка. Примеры: животъ, црьквi, чаянiе, юность, языкъ и другие. Потом же человеколюбець богъ послал славянам Константина Философа, который создал — сътвори — для них азбуку. (см. Сказание о письменах черноризца Храбра).

Этому вполне соответствуют данные о составлении славянского алфавита Кириллом, извлекаемые из жизнеописаний Кирилла и Мефодия, «Повести временных лет» и некоторых других памятников. Точно так же и все известные нам глаголические и кирилловские памятники, даже самые древние, написаны не ранее периода деятельности солунских братьев.

Все попытки доказать существование развитой восточнославянской письменности до крещения Руси в 988 году окончились неудачей. Сказанное, однако, не означает, что в дохристианской Руси полностью отсутствовала какая-либо письменность.

• Долгая научная дискуссия вокруг глаголицы и кириллицы заставила историков внимательнее изучать дохристианский период. При этом оказалось, что можно говорить не только о «чертах и резах». В 1897 году у села Алеканово под Рязанью А. Городцовым был обнаружен глиняный сосуд со странными знаками — явно письменами. Они не прочитаны до сегодняшнего дня. см. [Байбурова: 2004].

• В 1949 году при раскопке кургана возле села Гнездово под Смоленском была обнаружена глиняная корчага с кириллической надписью: «ГОРОУХША» или «ГОРОУШНА» (читалось: «горухша» или «горушна»), что означает либо «горчичное семя», либо «горчица». По археологическим данным корчага датируется первыми десятилетиями (не позднее середины) X века. Это древнейший восточнославянский текст. Он свидетельствует о том, что в дохристианской Руси кириллица использовалась в быту [Иванова: 1997, с. 30].

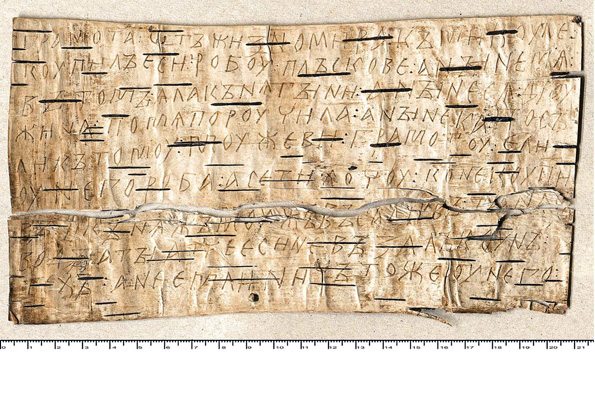

• Сообщения некоторых арабских ученых и путешественников о письменности у восточных славян относятся к X в. Таковы сообщения 921 г. Ибн-Фадлана, Эль-Масуди, умершего в 956 г. Арабский писатель Ибн-эль-Недим в «Книге росписи известий об ученых и именах сочиненных ими книг» (написан в 987—988 годах, то есть накануне принятия христианства Древней Русью) записал: «Мне рассказывал один, на правдивость коего я полагаюсь, что один из царей горы Кабк послал его к царю русов; он утверждал, что они имеют письмена, вырезываемые на дереве. Он же показал мне кусок белого дерева, на котором были изображения; не знаю, были ли они слова или отдельные буквы, подобно этому». И приводит одну строчку «русских письмен». Однако надпись расшифровать не удалось. Свидетельство Ибн-эль-Недима может быть отнесено к варягам (В средневековых источниках русью называют не только восточных славян, но и норманнов, скандинавов (варягов), по-фински Ruotsi «Швеция». Однако обращает на себя внимание, что «русские письмена» вырезали (точнее, процарапывали?) на белом дереве. По мнению Л. П. Жуковской, собеседник Ибн-эль-Недим показал ему древнерусскую грамоту, процарапанную на березовой коре. см. [Байбурова: 2004].

Старшие новгородские берестяные грамоты относятся к первой половине — середине XI века. Однако в Новгороде было найдено два костяных орудия письма — писала, которые датируются по археологическим данным временем до крещения Руси: одно — 953-957 годами, а другое — 972-989 годами. Впоследствии грамоты были найдены (хотя и в несравненно меньшем количестве) в Старой Руссе, Пскове, Смоленске, Витебске, Мстиславле, Твери, Торжке, Москве, Звенигороде Галицком. Как отмечает В.Л. Янин в книге «Я послал тебе бересту…», «берестяные грамоты были привычным элементом новгородского средневекового быта. Новгородцы постоянно читали и писали письма, рвали их и выбрасывали, как мы сейчас рвем и выбрасываем ненужные или использованные бумаги», «переписка служила новгородцам, занятым не в какой-то узкой, специфической сфере человеческой деятельности. Она не была профессиональным признаком. Она стала повседневным явлением» [Янин: 1998, 30-51]. Социальный состав авторов и адресатов берестяных грамот очень широк. Среди них не только представители титулованной знати, духовенства и монашества, но также купцы, старосты, ключники, воины, ремесленники, крестьяне и другие лица. В переписке на бересте принимали участие женщины. Памятники бытовой письменности, статус их авторов, их повседневность позволили покончить с мифом о чуть ли не поголовной безграмотности в Древней Руси. К тому же, существование активной письменности в бытовом общении обычных людей уже может свидетельствовать о значительной письменной традиции. В Древней Руси элементарный курс грамотности ограничивался одним обучением читать. Но закончив его, ученики, хотя и непрофессионально, могли писать, перенося навыки чтения на письмо. см. [Медынцева: 2000].

• К берестяным грамотам близки надписи-граффити на стенах архитектурных памятников Киева, Новгорода, Пскова, Старой Ладоги, Владимира, Смоленска, Полоцка, Старой Рязани, Галича Южного и др. Большое количество надписей, сделанных и дружинниками, ремесленниками, и простыми богомольцами, свидетельствует о широком распространение грамотности на Руси уже в XI—XII веках. см. [Высоцкий: 1985; Рождественская: 1992].

• Новгородская псалтырь и договоры русских князей также могут свидетельствовать о существовании письменности до Кирилла и Мефодия [Зализняк, Янин: 2001, с. 202-209].

Таким образом, кириллица использовалась в Древней Руси до официального принятия христианства и письменности. Но, поскольку версия об упорядоченном славянском докирилловском письме не подтверждена, а на его долю остаются лишь «черты и резы» да греческое и латинское письмо «без устроения», то, вслед за исторической традицией, следует признать Кирилла создателем первого славянского алфавита.

Делая выводы, можем сказать, что бесспорно в современной науке самыми распространенными и авторитетными являются теории, связывающие изобретение русской письменности с именем Кирилла и Мефодия.

Рассмотренные доводы позволяют с определенными поправками и уточнениями признать наиболее убедительными именно эти теории.

Ученые выделяют 3 этапа формирования писменности:

- Так называемый «докирилловский период». Возможное существование развитой докирилловской письменности с достоверностью не доказано учеными, однако археологические данные и широкое распространение грамотности в быту простого народа могут косвенно указывать на это.

- Попытки записи славянских звуков греческими буквами, но «без устроения», поскольку греческий алфавит не мог отражать специфически славянские звуки: ш, ц и т.д.

- Непосредственно письменный период, в котором первичной по происхождению необходимо признать глаголицу как изобретение св. Кирилла, и кириллицу как стилизованное под несомненным влиянием глаголицы и «устроенное» в соответствии со звуковым составом славянского языка греческое письмо.

Вопрос о происхождении письменности у славян, и особенно вопрос докирилловской письменности, остается открытым и ждет исследования.

Использованная литература:

1. Карский 1928 — Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография / Е.Ф. Карский. — Л.: Изд-во АН СССР, 1928. — 494 с.

2. Селищев А.М. Старославянский язык. 2-е изд. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 540 с.

3. Иванова Т.А. Старославянский язык. Учеб. для студ. филолог. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. — 2-е изд., стер. — М.: Высш. шк., 1997. — 199 с.

4. Зализняк А.А., Янин В.Л. Новгородская псалтырь начала XI века — древнейшая книга Руси. Вестник Российской Академии Наук, 71 (3), 2001.— с. 202-209.

5. Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. Лекции А.И. Соболевского с 20 палеографическими таблицами. — Изд-е 2-е, Имп. археологич. ин-та / А.И. Соболевский. — СПб.: Синодальная типография, 1908. — 120 с.

6. Байбурова Р. Как появилась письменность у древних славян //http://nauka.relis.ru/2004.

7. Житие Константина Философа // Русская азбука в инициалах XI — XVI вв.// М.: НИЦ «Скрипторий», 1998. — 160 с.

8. Сказание о письменах черноризца Храбра // Русская азбука в инициалах XI — XVI вв.// М.: НИЦ «Скрипторий», 1998. — 160 с.

9. Янин В. Л. Я послал тебе бересту. — М., 1998.

10. Высоцкий С. А. Киевские граффити XI—XVII веков. Киев, 1985

11. Медынцева А. А. Грамотность в Древней Руси: По памятникам эпиграфики X — первой половины XIII века. — М., 2000

12. Рождественская Т. В. Древнерусские надписи на стенах храмов: Новые источники XI—XV веков. — СПб., 1992